アルミ電解コンデンサの周囲温度測定方法

アルミ電解コンデンサの寿命は周囲温度の影響を受け、周囲温度が10℃低下する毎に寿命がおおよそ2倍になります。(10℃2倍則)

周囲温度を正しく測定することは寿命計算する上で重要となります。ここでは動画を使用して実際の手順を解説します。

複数個のコンデンサを並列または直列に接続して配置している場合、全てのコンデンサの周囲温度を測定することが理想的ですが、困難なこともあります。その場合、稼働中に最も熱の影響を受ける位置のコンデンサを選んで周囲温度を測定する方法を用いる場合があります。

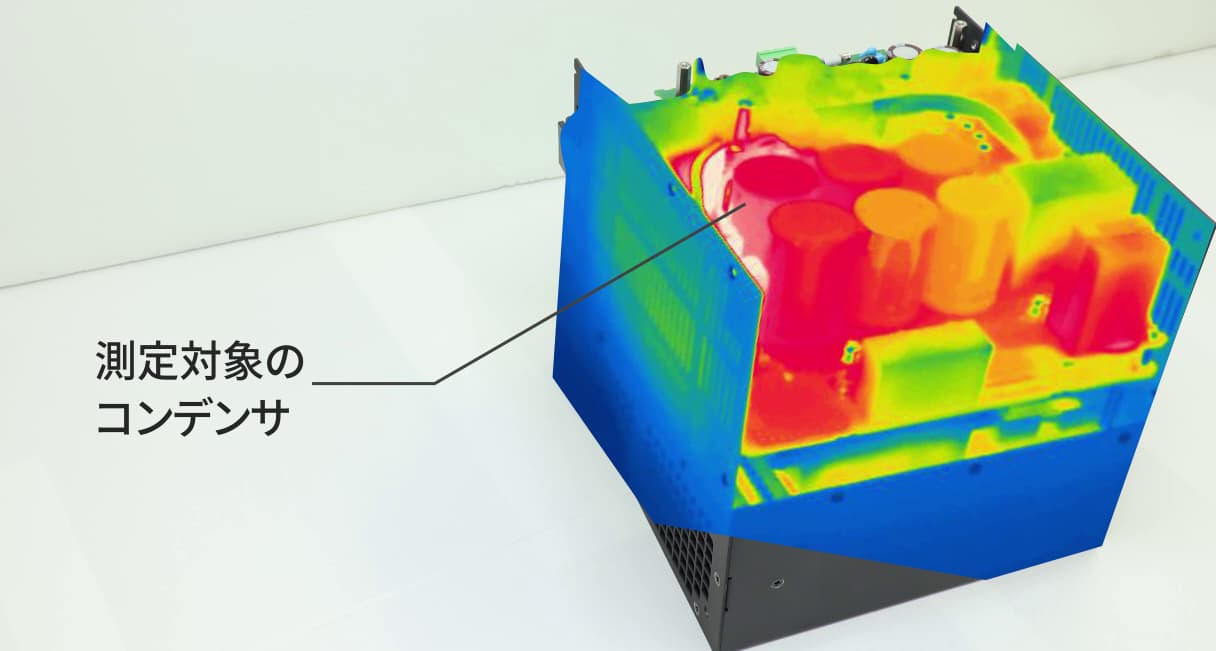

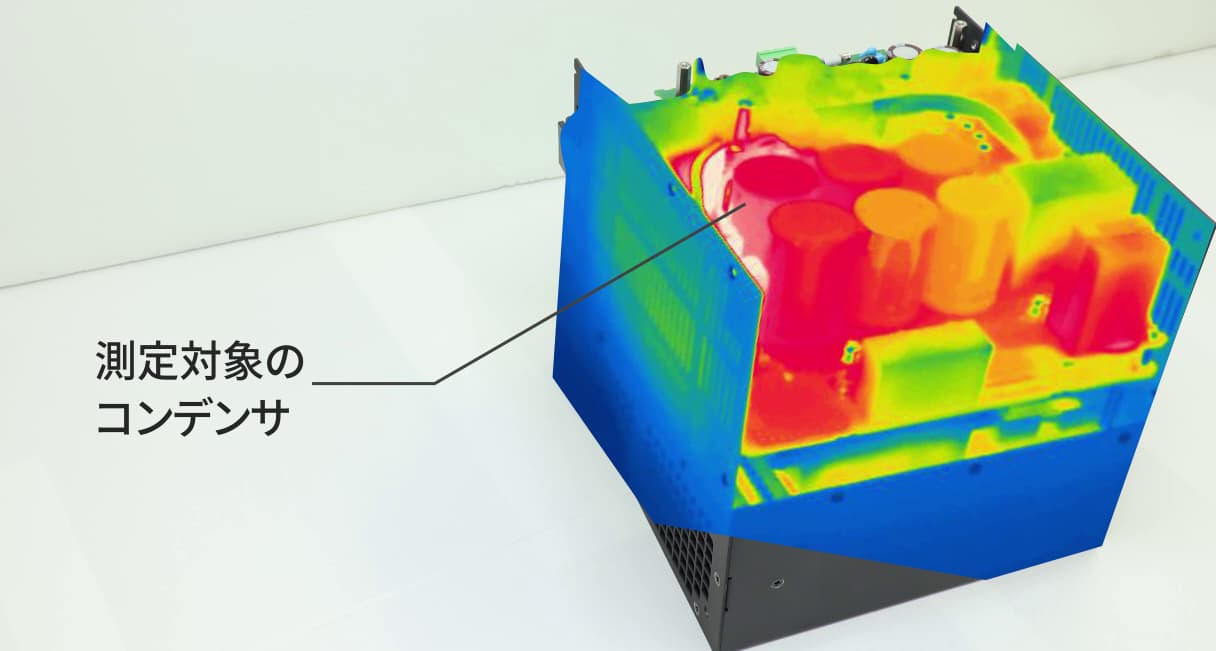

今回は一定時間稼働させた後の機器をサーモグラフィで観察することで、最も熱の影響を受けると思われる位置を決定し、周囲温度を測定しました。

Web上で寿命計算できるサービスがありますので、是非ご利用ください。

周囲温度を正しく測定することは寿命計算する上で重要となります。ここでは動画を使用して実際の手順を解説します。

周囲温度の測定位置

アルミ電解コンデンサは他の部品(半導体や抵抗など)と隣接して実装される場合が多く、周囲温度の測定位置を適切に決めなければ測定誤差が大きくなります。複数個のコンデンサを並列または直列に接続して配置している場合、全てのコンデンサの周囲温度を測定することが理想的ですが、困難なこともあります。その場合、稼働中に最も熱の影響を受ける位置のコンデンサを選んで周囲温度を測定する方法を用いる場合があります。

今回は一定時間稼働させた後の機器をサーモグラフィで観察することで、最も熱の影響を受けると思われる位置を決定し、周囲温度を測定しました。

Fig.1 サーモグラフィ画像(サンプル)

Tips: コンデンサの周囲温度とは

周囲温度と聞くとコンデンサ周囲の空気の温度と捉えがちですが、実際の周囲温度とは該当箇所にて「受熱(熱対流・熱伝導・熱輻射)のみの影響下にあるコンデンサの温度」と定義しています。

この受熱のみの影響を受ける状態のコンデンサのことを「ダミーコンデンサ」と呼び、該当箇所に電気的に絶縁された状態で実装し、その表面温度を測定することで受熱のみの影響(コンデンサの周囲温度)を精度よく得ることができます。

Fig.2 受熱のイメージ図

ダミーコンデンサを使用して測定する方法

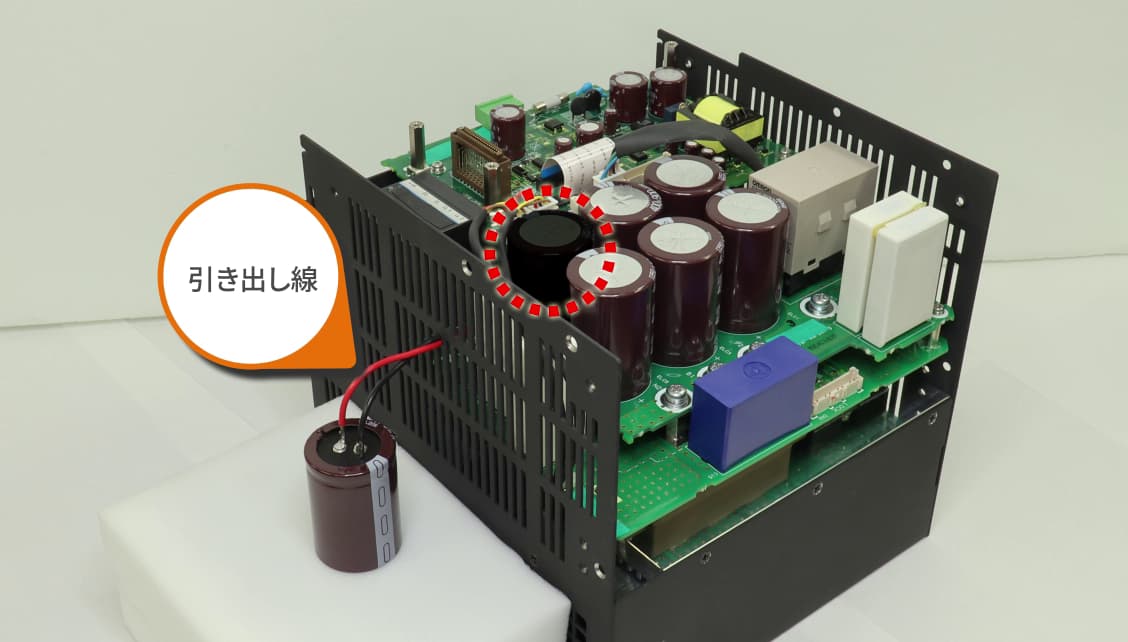

- 測定箇所のアルミ電解コンデンサを取り外します。

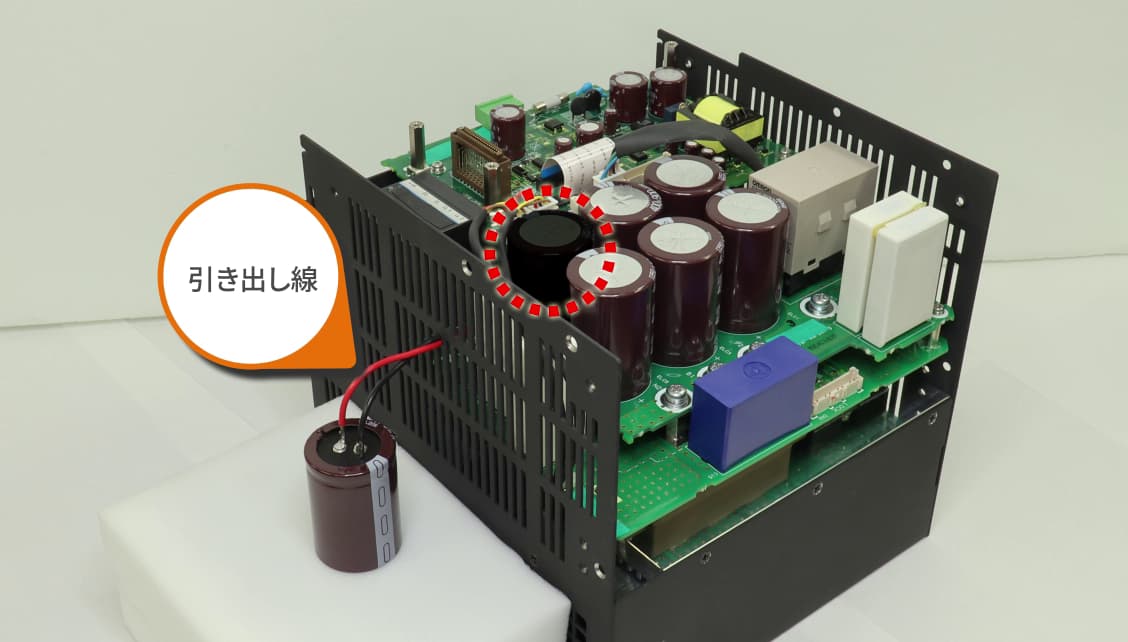

- 取り外したコンデンサは引き出し線を介して回路と電気的に接続します。

引き出し線はインピーダンスが可能な限り低くなるように太径のケーブルを推奨します。 - ダミーコンデンサの加工

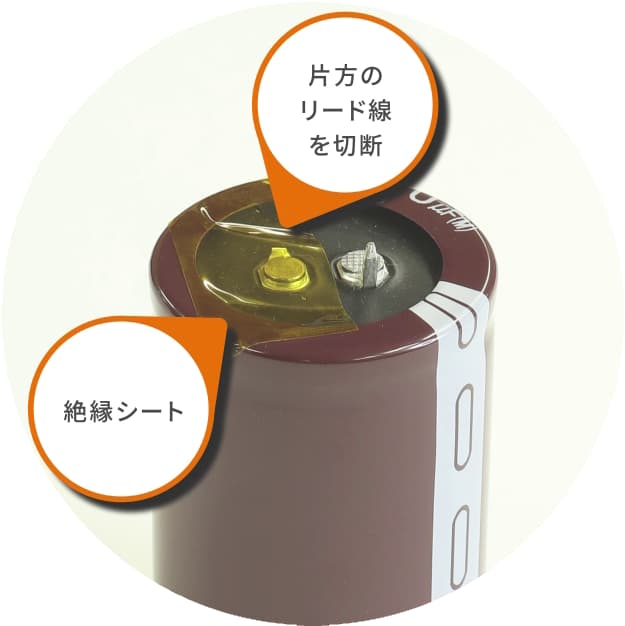

ダミーコンデンサは自己発熱の無い状態、すなわち電気的に絶縁された状態にします。

今回は片側の端子を切断し、絶縁テープで覆う方法を用いました。

Fig.3 ダミーコンデンサの絶縁加工例

- ダミーコンデンサの実装

取り外したコンデンサと同じ位置にダミーコンデンサを実装します。

熱伝導の再現性を高める為に切断していない方の端子をはんだ付けします。 - ダミーコンデンサへの熱電対取り付け

ダミーコンデンサの表面温度を周囲温度とします。

各方向からの熱対流がある為、4点に熱電対を取り付け、その平均値を周囲温度とします。 - 稼働条件と同じ状態を再現

筐体カバーや強制空冷システムがある場合は実際の稼働時と同じ状態を再現します。 - 周囲温度の測定

実際の稼働時と同じ状態を再現出来たら、想定する負荷で稼働させて温度変化を記録します。

連続稼働する機器の場合は温度飽和したときの測定値を周囲温度として使用してください。

Fig.4 ダミーコンデンサ-引き出しコンデンサの接続状態

寿命計算への利用

測定した周囲温度を使用して寿命計算することが出来ます。Web上で寿命計算できるサービスがありますので、是非ご利用ください。

お役立ち

寿命計算に用いるコンデンサの自己発熱(リプル電流)の測定についての記事も用意しています。合わせてご覧ください。

上記に当てはまらないご質問・お問い合わせは

下記からご連絡ください